В своей статье «Два товарища» Леонид Гозман указал на сходство между Владимиром Лениным и Адольфом Гитлером в политических методах и взглядах на управление обществом при помощи террора, а также в навязывании своего видения «социального рая» для достойных. Согласны с таким взглядом не все. Участник левого диссидентского движения, директор Института глобализации и социальных движений публицист Борис Кагарлицкий объясняет, в чем ему видится принципиальная ошибка подобных рассуждений

Ветхие слова

Несколько лет назад я побывал на острове Ре. Да, том самом, упоминающемся у Александра Дюма в «Трех мушкетерах» в связи с осадой Ла-Рошели. Интересовали меня следы того времени и бастионы, перестроенные Вобаном. Но неожиданно я обнаружил, что у острова есть и другая, куда менее романтическая история: он был звеном французского трансатлантического «Гулага» в конце XVIII века. Во время Великой революции якобинцы здесь грузили на корабли и отправляли на принудительные работы в тропиках врагов народа, особенно многочисленных священников. Тяжелый труд, малярия и непривычный южноамериканский климат сделали свое дело: назад никто не возвращался. В местном храме есть даже фрески, посвященные жертвам республиканского террора.

Рассказывая об ужасах большевизма в статье, посвященной дням рождения Ленина и Гитлера, Леонид Гозман повторил набор привычных тезисов и обвинений, тиражируемых реакционной публицистикой примерно с 1820-х годов. Все эти обвинения были выдвинуты ещё задолго до рождения Ленина, до возникновения большевистской партии и даже до распространения в политической лексике слов «социализм» и «коммунизм».

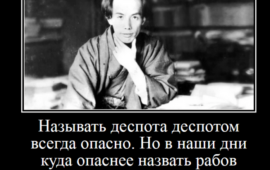

Идеологическим ответом на Великую французскую революцию был общепринятый в монархической Европе начала XIX века тезис: республика и демократия — это, конечно, в абстрактной форме очень привлекательные идеи, но при попытке применить их на практике мы всегда получаем реки крови и новое порабощение, которое хуже прежнего. А люди, продвигающие эти идеи в реальности, — малообразованные выскочки с дурными манерами. Они завидуют подлинным хозяевам жизни, превращая свою зависть в идеологию социальной розни, которая, в свою очередь, неминуемо ведет к террору.

Несмотря на многократное повторение, подобные мантры не предотвратили торжества демократии, окончательно закрепленного идеологически к концу ХХ века. Увы, путь к свободе оказался тернистым и непрямым, а люди, прокладывавшие этот путь, были далеко не ангелами. К сожалению, однако, иных путей история не знает.

Разумеется, нельзя отрицать и оправдывать красный террор, но не стоит забывать и белый. А заодно и всё то «повседневное» насилие, которому подвергались и продолжают подвергаться трудящиеся классы. Это насилие, накапливающееся веками и десятилетиями, не просто перевешивает кратковременные всплески и эксцессы революционного террора, но и объясняет их. Можно сколько угодно изображать Робеспьера, Ленина или Троцкого кровавыми маньяками, но исторические факты свидетельствуют о том, что инициатива расправы над бывшими хозяевами жизни всякий раз шла именно снизу. И меры по централизованной организации террора, предпринятые большевиками в 1919–1920 годах, были как раз попыткой (не слишком, увы, успешной) ввести уже начавшееся стихийное массовое насилие хоть в какие-то рамки.

Путем террора и голода

Показательно, что люди, возмущающиеся революционными эксцессами, не видят особых проблем в том, что по прямому приказу президента США Гарри Трумена в 1945 году были сброшены атомные бомбы на Японию. Да, конечно, то была война (хотя в 1917–1921 годах в России тоже была война, и ничуть не менее жестокая). Но ведь и в мирное время происходили и продолжают происходить события не менее ужасные. Катастрофические последствия применения цивилизованными правительствами вполне благопристойных рыночных мер, сопровождавшихся голодом и массовой смертностью, подробно описаны в книге британского историка Майка Дэвиса Late Victorian Holocausts, получившей премию Ассоциации всемирной истории в 2002 году. И даже если мы согласимся с критиками, считающими, что численность жертв и масштабы катастроф в описании Дэвиса существенно завышены (хоть и не настолько, насколько завышают число жертв советских репрессий в отечественной публицистике), придется признать, что картина получается ужасающая. А ведь речь идет об одном из самых приличных и гуманных периодов в истории буржуазного общества. И кстати, о том самом периоде, когда формировалось сознание политиков, определивших облик ХХ века: Ленина, Сталина, Черчилля, Гитлера, Ганди, Неру, Рузвельта, де Голля. Все они вышли из одной и той же политической культуры и сыграли свои роли в одной и той же драме. Только роли эти были разные, часто — противоположные.

В последние годы темой большой дискуссии историков стал голод 1942–1943 годов в Индии, унесший, по некоторым оценкам, до 3 миллионов жизней. Опять же я склонен считать эти данные завышенными, но даже если число жертв было вдвое меньшим, итог получается ужасающим. А ведь причиной случившегося не был террор или насилие. Британское правительство, послушавшись выдающегося экономиста Дж. М. Кейнса, не стало вводить карточную систему, предпочтя финансировать снабжение армии на японском фронте за счет денежной эмиссии. Ошибка Кейнса обернулась катастрофой: военные просто скупили всё продовольствие, вытеснив с рынка беднейшие слои населения в прифронтовой зоне.

Остановить футбол с черепами

Впрочем, сопоставляя число жертв революций прошлого с многочисленными холокостами и геноцидами, случившимися иногда просто по ходу дела, в процессе «нормального» развития капиталистической экономики, мы неминуемо попадаем в моральную ловушку, с какой бы стороны мы ни смотрели на вопрос. Андрей Синявский сравнивал подобные дискуссии с игрой в футбол человеческими головами. Критикуя насилие в принципе, мы создаем моральные предпосылки для формирования новой политической культуры, основанной не на принуждении, а на поисках согласия. Только вот беда: до тех пор, пока существует буржуазное общество, разделенное на классы с объективно-противоположными интересами, конфликт неминуем. И вопрос не в том, как прийти к согласию (его не может быть по определению), а как удерживать противостояние в цивилизованных рамках. Думать, будто это зависит только от одной стороны, могут лишь люди, выдающие лицемерие за наивность.

Практически всё, что пишет Гозман про большевизм, пытаясь приравнять его к фашизму, на самом деле может быть сказано про любую идеологию в мировой истории, про любой крупный общественный переворот и про любую эпоху. Да, человеческая история жестока и кровава. И дело не только в том, что политику не делают в белых перчатках, а в том, что моральные дилеммы, с которыми приходится сталкиваться в условиях войн, революций и кризисов, не имеют ничего общего с повседневными обывательскими представлениями о морали, в рамках которых мы строим свою «мирную» жизнь.

Цена заплачена

Но ведь Леонид Гозман, нападая на Ленина, возлагает на него ответственность за действия Сталина. А это уже другая дискуссия, несводимая к теме революционных эксцессов.

И в самом деле наш ответ на вопрос об отношении к 1917 году может существенно меняться в зависимости от того, что мы думаем о 1937 годе. Считаем ли мы Сталина продолжателем или отрицателем дела Ленина? Или он был и тем и другим одновременно?

Ханна Арендт в своей классической книге 1955 года Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (вышедшей у нас под названием «Истоки тоталитаризма») говорила о принципиальных различиях между Лениным и Сталиным, показывая, что переход от революционного авторитаризма к тоталитарному режиму 1930-х годов не был однозначно запрограммированным. Но даже если мы примем худший вариант ответа, сочтя сталинизм легитимным продолжением ленинской политики, доказать тезис Гозмана о тождестве коммунизма и фашизма не получится. И не только из-за разной численности жертв, но прежде всего из-за направленности и содержания происходивших общественных процессов.

Разговор о том, что социальная рознь, которую сеет коммунизм, сродни национальной розни, провозглашаемой фашизмом, еще одна любимая аналогия публицистов, заменяющих логику игрой слов. Противоречие между классами (в отличие от конфликтов, вызванных разрезом глаз или длиной носов) является объективным и существует в рамках демократии ничуть не менее ярко, чем в самом тоталитарном обществе. Рост зарплаты рабочих сокращает прибыль капиталистов, и наоборот. Проблема лишь в формах, которые этот объективный конфликт принимает. Но даже Сталин и Мао не призывали к физическому истреблению людей по классовому признаку. Именно поэтому, кстати, потребовались многочисленные судебные фальсификации 1930-х годов: людям нужно было предъявлять конкретные обвинения. Пусть даже и ложные. Социальное происхождение и статус порождали дискриминацию «бывших», но сами по себе достаточным основанием для ареста быть не могли. А в итоге большая часть людей, пострадавших при Сталине, никакого отношения ни к буржуазии, ни к помещикам не имела. Борьба шла внутри советского общества.

Сталинский режим, как и всякая диктатура развития, применял жесточайшие меры. Власть не останавливалась перед насилием, не слишком различая врагов реальных и воображаемых, расправляясь с собственными сторонниками часто более жестоко, чем с противниками. Но происходило это в отсталом аграрном обществе, которое такими методами ускоренно загоняли в светлое индустриальное будущее. Фашизм, напротив, возник уже в индустриальном обществе и отражал деградацию его институтов. Диктатуры сталинского типа, уходя, оставляют после себя не только длинный мартиролог жертв, но и построенные с нуля города и заводы, всеобщую грамотность, массовую интеллигенцию, формирующую общественную потребность в свободе и знании. Фашизм и нацизм оставляют после себя только руины и могилы. В этом принципиальная разница между реакцией и социальным прогрессом, даже если за прогресс общество платит непомерно дорогую цену.

Могла ли цена, которую наше общество заплатило за переход от аграрного общества к индустриальному, быть меньшей? Скорее всего, да. Но цена так или иначе уже была заплачена. И в этом смысле разрушение промышленности и науки, происходившее в 1990-е годы и продолжающееся сегодня, является новым, чудовищным преступлением. Нас отбрасывают назад с рубежей развития, за которые пришлось принести столь ужасающие жертвы. Целое общество гонят в прошлое — для того, чтобы кто-то мог наслаждаться роскошью на средиземноморских виллах и тешить свое тщеславие, рассуждая об имперском наследии.

Когда приходит гуманность

И вот тут мы подходим, пожалуй, к самому главному. Как и в XIX веке, когда рассказы об ужасах республиканского террора во Франции прикрывали идеологическую и концептуальную беспомощность остатков Старого режима, так и теперь дискуссия о злодеяниях большевиков и красном терроре обостряется всякий раз, когда мы видим очередной кризис капитализма. О преступлениях прошлого говорят тогда, когда нечего сказать о сегодняшней экономике. За 10 лет глобального экономического кризиса и стагнации защитники неолиберального порядка так и не предложили никаких идей по его реформированию на мировом или национальном уровне, загоняя общества всё более глубоко в тупик развития мерами жесткой экономии и попытками преодолеть «провалы рынка» (пользуясь термином Йозефа Шумпетера) с помощью еще больших доз того же самого рынка. Они не хотят обсуждать Современную теорию денег (Modern monetary theory), бросающую вызов неоклассическим парадигмам, на которых строится политика центральных банков, они не решаются говорить о стимулировании занятости, об инвестициях в общественный сектор, об участии трудящихся в управлении, о прогрессивном налоге, о понижении пенсионного возраста. Всё, что они могут ответить нам, левым, — это набившее оскомину напоминание про «красных», которые в 1919 году топили на Волге баржи с заложниками. Да, правда, топили. И «белые» тоже. Топили, вешали, расстреливали. Но все-таки что вы ответите на вопросы текущей экономической политики?

История показала, что апелляция к трагическому прошлому может многому научить, но лишь тех, кто реально стремится идти в будущее. Революции ХХ века с их героизмом и с их преступлениями заложили значимый социальный фундамент, на основании которого мы теперь можем строить новое здание. Именно поэтому можно быть оптимистами и в отношении политической гуманности. Славная Революция в Англии в 1688 году уже могла восторжествовать, не приговаривая к казни очередного короля. Когда в конце ХХ века демократия распространилась по всей Европе, ей уже не понадобилась гильотина, чтобы удержаться. Социализм XXI века может позволить себе гуманность и твердые моральные принципы. Мы можем и должны быть другими, чем люди прошлого. Но пользуясь благами прогресса, мы не должны, не имеем права забывать о пройденном прежде пути.

Этот путь определялся логикой предыдущего исторического развития, логикой, которую мы, увы, так до сих пор не преодолели и сегодня. Принципы гуманизма не восторжествуют в политике окончательно до тех пор, пока принципы демократии и общественного интереса не найдут себе воплощения в экономике. «Лишь после того, как великая социальная революция овладеет достижениями буржуазной эпохи, мировым рынком и современными производительными силами и подчинит их общему контролю наиболее передовых народов, — лишь тогда человеческий прогресс перестанет уподобляться тому отвратительному языческому идолу, который не желал пить нектар иначе, как из черепов убитых». Так говорил Карл Маркс.

Материал создан при поддержке Zimin Foundation