Борьба с безумием: врач-кардиолог поставил диагноз российской медицине

«Если тяжелый больной в порядок не укладывается, то с ним пошаманят и выпишут».

В России давно обсуждается проблема дефицита квалифицированных медицинских кадров. Катастрофически состав докторов проредила проводившаяся в течение нескольких лет оптимизации системы здравоохранения. Кардиолог из Тарусы Артемий Охотин взглянул на проблему шире и выдвинул свою версию того, почему в России сейчас нельзя тяжело болеть и каким образом эта ситуация может разрешиться. «Уралинформбюро» приводит его мнение целиком.

— Давеча в «Медузе» вышла большая статья про медицинское образование в России. Какое оно плохое, естественно. При том, что с выводом я не могу не согласиться, мне кажется, не затронут важный момент. Там все больше про то, что английского не знают, назначают препараты с недоказанной эффективностью и прочее, уже поднадоевшее. Ну и про то, как новые замечательные проекты все это дело меняют. Я далек от онкологии, от высокой хирургии и от иммунологии — то, что обсуждается в статье. Поэтому скажу про обычную медицину, ну это когда заболел непонятно чем и очень плохо, и надо попасть к врачу, и чтобы стало лучше и понятнее. Можно это назвать терапией, а можно просто медициной, потому что это немного шире.

Артемий Охотин. Фото Максима Осипова, Facebook

Так вот, медицина — это ремесло, вроде изготовления горшков, и ему нельзя научиться в кружке по интересам или на хороших интернет-лекциях или по хорошим учебникам. Ремеслу можно научиться только работая с нормальным мастером, работая так же как он и стараясь стать лучше его. А в России нет таких мест, где практиковалась бы широко нормальная медицина. Есть места, где удивительно хорошо умеют делать какие-нибудь сложные вещи, но так чтобы всё вместе просто работало как нужно — такого нет. Не потому что врачи плохие, а потому что так устроена система.

Лечение должно быть в соответствии со «стандартами и порядками», а если тяжелый больной в порядок не укладывается, то с ним пошаманят и выпишут. А в поликлинике (причем неважно, в государственной или частной), если больной чуть потяжелее, ему просто вызовут скорую и укатят по случайному адресу. А медицина работает, только если есть контакт между больным и врачом, между врачом одной больницы и врачом другой больницы, да даже и внутри одной больницы должно быть сотрудничество. Без этих контактов медицина превращается в решето, а больной проскакивает между трещинок.

Конечно, у некоторых врачей есть специальная система личных связей, что-то вроде тайной паутины, невидимой снаружи. Это очень здорово, если удается больного по этой паутине передавать друг другу, но она не очень прочная и часто рвется.

А если нет медицины, то нельзя ей учить. Потому что научить получится только плохому — лечить в соответствии со стандартами и направлять под наблюдение по месту жительства. И английский язык с доказательной медициной не сильно помогут, ткань медицины они не воссоздадут.

Тут возникает соблазн сказать что-то про курицу и яйцо, мол, сначала грамотные врачи, а потом и медицина появится. Но нет, порядок другой. Сначала хоть какая-то медицина, с не очень грамотными врачами, но построенная на человеческих принципах, а потом уже постепенно и врачи начнут подтягиваться. И тогда наши ученики наверняка окажутся лучше и талантливее нас. Уже просто потому, что им не надо будет тратить свои душевные и интеллектуальные силы на борьбу с безумием. А пока этого нет, мы, самоучки, еще пригодимся, даже если не очень хорошо знаем английский или назначаем препараты с недоказанной эффективностью.

Этим высказыванием Артемий Охотин запустил обширную дискуссию в русскоязычном Facebook. Проблему прокомментировали многие известные врачи и медицинские менеджеры.

«Именно так. Есть отдельные высококлассные специалисты, но нет системы. Пока системы не будет, не будет и медицины», — поддержал руководитель московской частной клиники Павел Брандт.

«Вот мне тоже кажется, что сначала человеческое отношение и желание помочь. А уж из желания помочь произрастет необходимость знаний,» — добавил заместитель главного врача Первой Градской больницы имени Пирогова в Москве Михаил Гиляров.

«Мне вообще казалось, что изначально должен быть интерес к тому, что ты делаешь, и желание делать свое дело на высшем уровне, известном сейчас мировой науке (cutting edge). Люди, которые в первую очередь хотят помогать, могут идти и в социальные работники, или в спасатели на пляже», — дополнил его русскоговорящий врач-терапевт из Нью-Мексико Иосиф Раскин.

- Политика

С.С.Сулакшин Самое интересное

С.С.Сулакшин Самое интересноеПодпиши петицию: С.Сулакшин: «Президент Путин, дай России шанс развиваться, уйди в добровольную отставку!»

Степан Сулакшин создал(а) эту петицию, адресованную Путин, Народ России Устройство всех сфер жизни страны, политический режим в стране, его практики управления государством и результаты губительны для России и ее народа. За 20 лет путинизма все стало предельно ясно и безнадежно. Народ вымирает, падает рождаемость и растет смертность. Лучшая часть населения эмигрирует. Экономика деградирует в сырьевую…4 324 - Политика

Русранд Сулакшин С.С.

Русранд Сулакшин С.С.Антироссийский проект путинизма: реконструкция, идеологические и фактические характеристики

Занимаемся мы в университете оппозиции не пропагандой, не агитацией (что только в какой-то мере так, но главная цель не в этом). Занимаемся мы тем, что убеждаем друг друга и помогаем понять, что слово «оппозиция» — слово ответственное и оно отличается от слов: «балаган», «развлекуха», «подставуха», «суррогат», самопиар и «политическая порнография». Мы делаем совершенно иную заявку и последовательно помогаем строить в стране настоящую политическую оппозицию. Правящий режим и правящая группировка в нашей стране, как известно, получила…957 - Экономика

Русранд Самое интересное Степан Степанович Сулакшин

Русранд Самое интересное Степан Степанович СулакшинПутинизм и кризис России

Россия вновь наступает на те же грабли. Годы назад, выдвинув математическую модель мирового финансового кризиса, наша научная политическая группировка предупреждала руководство страны, что оно создает модель экономики и государства несуверенного типа, уязвимые для внешнего агрессивного воздействия. Обстоятельный доклад на эту тему в феврале 2009 году — по кризису одов — был подготовлен для Совета Безопасности Российской Федерации, в котором тогда, совместно с его секретарем Николаем…1 313 - Политика

Русранд Самое интересное Степан Степанович Сулакшин

Русранд Самое интересное Степан Степанович СулакшинПОБЕДИТЬ МОЖЕТ ТОЛЬКО УМНАЯ ОППОЗИЦИЯ — Университет оппозиции. Выпуск №33

2 апреля в 20:00 мск очередной прямой эфир Университета оппозиции. Канал ютуб Центра Сулакшина. Присоединяйтесь. Политическая оппозиция обязана быть умной и просвещенной,только тогда возможна ее победа и оздоровление нашего Отечества! Тема выпуска: ПОБЕДИТЬ МОЖЕТ ТОЛЬКО УМНАЯ ОППОЗИЦИЯ Ведущий: Степан Степанович Сулакшин495 - Политика

Сулакшин С.С.

Сулакшин С.С.Вступай в борьбу за власть

Уважаемый соотечественник! Благодарим вас за возможную решимость присоединиться к организационно-политическому строительству объединения настоящей общенародной оппозиции Путину и путинизму в рамках организационной инфраструктуры Партии Нового Типа. Наш отличительный принцип состоит в том, что мы не только разоблачаем губительный характер путинизма, но дали профессиональную диагностику способов и причин деградации страны и народа. В ее основе научные методы, модели и методология. Мы не только критикуем путинизм, но мы делаем настоящее профессиональное, конкретное содержательное предложение — что и как…690 - Общество

Русранд Самое интересное Степан Степанович Сулакшин

Русранд Самое интересное Степан Степанович СулакшинРезультаты моделирования эпидемии коронавируса в России

Распространение коронавируса в мире в режиме пандемии пришло и в Россию. Очень важно своевременно осознать масштабы бедствия. В мире есть много работ по моделированию эпидемии коронавируса на основе официальной эмпирики, публикуемой в открытых СМИ. Например, работа «Coronavirus: Why You Must Act Now» даёт важные выводы, полученные путем моделирования, и на их основе практические рекомендации. Основные…1 140 - Политика

Русранд

РусрандРоссии нужна другая Конституция!

Конституция — это основной закон страны. Существуют Конституции двух типов — первый, к которому относится ельцинско-путинская Конституция, устанавливает право, порядок и институты государственности. В Конституции иного типа кроме права, порядка и институтов задаются основы жизнеустройства во всех сферах жизни. Задаются социальная, экономическая, политическая, гуманитарная модель страны. Новая Конституция команды Сулакшина — именно такого, второго типа. Каким в Конституции будет задано жизнеустройство, — такой жизнь в стране и будет. Если…192 - Политика

Сулакшин С.С.

Сулакшин С.С.ПОЛИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ И ЗАДАЧИ ОППОЗИЦИИ ПУТИНИЗМУ #ПрограммаСулакшина — ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ МСК. Присоединяйся

В четверг 20 августа 2020 в 20-00 МСК на ютуб-канале Центра Сулакшина принимайте участие онлайн-трансляции открытого Всероссийского рабочего совещания актива и сторонников Программы Сулакшина «Настоящий социализм». Реплики и вопросы задавайте в чате. https://www.youtube.com/watch?v=T_T0M5RPnl0 Вернуться на главную112

- Альтернативное мнение

Эль Мюрид

Эль МюридКоллапс

Согласие Кремля на участие Турции в урегулировании нынешнего карабахского обострения говорит лишь о том, что Кремль утратил какие-бы то ни было инструменты и возможности в этом регионе, а потому вынужденно признает фактическое вторжение Турции в зону бывших российских интересов. Теперь это зона совместных политических (и военных) упражнений. Причем не нужно иллюзий — «совместных» в данном…5 - Альтернативное мнение

Александр Лежава

Александр ЛежаваВеликое Обнуление. МВФ уполномочен заявить…

Фото отсюда Для начала немного лингвистики, чтобы мы все одинаково понимали то, о чем пойдет далее речь. Английское существительное «reset» на русский язык переводится как «сброс, обнуление, восстановление, перезагрузка, перезапуск, возврат, настройка, перенастройка, переустановка, повторная установка». Поэтому, когда политики или средства массовой (дез)информации говорят о каком-то «перезапуске» экономической системы, они просто выбрали для слова «reset»…18 - Альтернативное мнение

Любовь Донецкая СНЖ

Любовь Донецкая СНЖРоссияне выбирают президента. А где Сулакшин?

Не успело отгреметь триумфальное обнуление сроков правления Владимира Владимировича Путина, как информационное пространство буквально заполнили всевозможные альтернативные рейтинги и соцопросы на тему, кого россияне хотят видеть президентом в стиле если не Путин, то кто. Но составлены перечни претендентов столь хитроумным образом, что сразу вспомнилась реклама из «святых 90-х»: «При всем богатстве выбора другой альтернативы нет»….131 - Альтернативное мнение

Павел Кухмиров

Павел КухмировСТРАШНАЯ СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

Иногда просто поражаешься, как много реальность может иметь общего со сказками. Или с легендами. Или просто с сюжетными архетипами, которые у всех народов примерно одни и те же. Взять, к примеру, персонаж шута при дворе. Шут — всегда сакральная фигура. Несмотря на своё эксцентричное поведение и манеру общения, шуту позволено многое. Например, говорить правду. И…42 - Альтернативное мнение

Эль Мюрид

Эль МюридЭрдоган. Раскрытые карты

Эрдоган выступил с заявлением, которое и является сутью нынешнего карабахского обострения. Пока энтузиасты в соцсетях и блогах с курвиметром ползают по картам и измеряют сектора стрельбы, спорят о том, какой именно сантиметр на карте кому принадлежит, и вообще — заняты никому не нужным делом, политики решают более важные задачи. Суть заявления Эрдогана: «…Турция, как и Россия,…54 - Альтернативное мнение

Надежда Волкова СНЖ

Надежда Волкова СНЖПоследняя скрепа

Фото: Саур-Могила, ДНР © miaistok.su Очередная новость с украинских полей: Министерство образования и науки Украины предложило штрафовать и увольнять учителей за использование словосочетания «Великая Отечественная война». К педагогам рекомендуется принимать «меры дисциплинарного и административного воздействия вплоть до увольнения». Кроме того, «диссидентов» необходимо осуждать в коллективе и сообщать в полицию. Великую Отечественную официально теперь требуют называть советско-немецкой фазой…104 - Альтернативное мнение

anlazz

anlazzКризис иерархических систем 2

В продолжение прошлого поста. Итак, иерархия. Наверное, это понятие может считаться базовым для современного варианта человеческой цивилизации. Поскольку именно иерархическое устройство обеспечивает функционирование самого главного элемента нашего бытия – производственных систем. Точнее сказать, обеспечивает наилучшим образом. А точнее, обеспечивала до недавнего времени. Впрочем, об этом будет ниже. Пока же можно только сказать, что именно иерархическое устройство…34 - Альтернативное мнение

anlazz

anlazzСовременный мир – как пример кризиса иерархических систем

Фото отсюда Удивительно: но на самом деле тот факт, что в современном мире происходит то, что можно назвать «кризисом сложности», известен уже давно. Собственно, подобные мысли начали высказываться еще лет двадцать назад, когда никакого особого кризиса «невооруженным глазом» увидеть было еще невозможно. И когда наоборот, казалось, что человечество вышло на этап невообразимого до того подъема,…26 - Альтернативное мнение

Александр Леонидов

Александр ЛеонидовВолна. И в небоскрёб она!

Американские выборы – спектакль, и всегда были спектаклем. Долго рассказывать про систему «двухэтажной» власти «каган-бек», впервые разработанную иудеями в Хазарии[1], да вы и без меня о ней хорошо уже знаете. Суть: для того, чтобы скрыть реальную власть от гнева населения, её делают тайной. А в качестве официальной власти подсовывают неких «жертвенных животных», которых толпа вправе…45 - Альтернативное мнение

soiz [1231402]

soiz [1231402]УДАРНЫЕ СТРОЙКИ ЭПОХИ КОВИДА

Если хотя бы немного задумываться над тем, что происходит – то невозможно не наблюдать странности, требующие каких-то объяснений. Когда ТАСС с разницей в несколько часов сообщает, что в России «свободны 51% больничных коек для пациентов с коронавирусом», а потом, что «почти 90% из 129 тысяч коек развернутых в России для пациентов с новой коронавирусной инфекцией…66 - Альтернативное мнение

Алексей Топоров

Алексей ТопоровБДСМ по-российски: Пинать тех, кто любит тебя, целовать тех, кто тебя ненавидит

Фото: Википедия На подконтрольной Украине части Луганщины нынче большая радость: Москва сделала широкий жест и в одностороннем порядке сняла санкции с местных предприятий ранее ориентированных на российский рынок. А вот на той части Донбасса, которая уже седьмой год «идет в Россию» тоска и ропот: на тех предприятиях, что еще не закрылись, идут забастовки из-за хронических…70 - Альтернативное мнение

anlazz

anlazzИнновации, Северная Корея и «советский путь»

В прошлом посте , посвященном вопросу о возможности создания высокотехнологичного и инновационного производства в современном мире, было сказано, что, наверное, единственная страна, которая не вписывается в общемировую тенденцию деиндустриализации и деградации – это Северная Корея. Нет, конечно, есть еще Китай, но успешное положение Китая выглядит хоть как-то объяснимым тем, что эта страна очень большая и многолюдная. (Хотя,…35 - Альтернативное мнение

Мария Иванова

Мария ИвановаБольшая война: на Западе спланировали мир без России

Автор «Царьграда» Михаил Мельников прокомментировал исследование Deutsche Bank, посвященное наступающему «веку беспорядка», и заявил, что на Западе спланировали мир без России. Мельников отметил, что на Западе в качестве серьезного соперника воспринимают только Китай. Это, кстати сказать, оценка «реформам» и «реформаторам» в РФ, начиная с самого 1991 года. Автор отметил, что о «веке беспорядка» еще в…30 - Альтернативное мнение

Любовь Донецкая СНЖ

Любовь Донецкая СНЖСлабоумие без отваги

Фото: Путин в храме поставил свечки за тех, кто пострадал, защищая людей в Новороссии. 10 сентября 2014 г. © ИТАР-ТАСС/ Алексей Дружинин Есть такая работа: впихивать невпихуемое и оправдывать непростительное. На этой ниве пашут самые разные субъекты: платные, волонтеры, умные, глупые, истово верящие в собственное вранье и понимающие, что врут, но общая родовая черта у…21.10.2020 5:24 208 - Альтернативное мнение

anlazz

anlazzПро ядерную бомбу, Украину и проблему с инновациями

Фото отсюда Александр Розов написал пост под названием: «Выбирайте: атомная бомба или беззащитность? Зеленский обрушил глобальное ЯО-табу». Посвященный – как можно легко догадаться – ядерному оружию в качестве средства защиты. Разумеется, сам по себе указанный вопрос – то есть, нужна ли государству ядерная бомба или ее могут заменить некие «международные гарантии» — могут возникнуть только у…47 - Альтернативное мнение

Александр Леонидов

Александр Леонидов«Метафизическая неграмотность» и «окисление» понятий-2

Впрочем, и классический фашизм с его мощной, хоть и тёмной энергетикой, не может долго жить в мире окисления понятий. Ведь смысл теряют не только слова – а стоящие за словами сущности. Сами ритмы и исходные пульсы мышления (бинарные и тринитарные[1]) затухают, угасают. Мозг идентифицирует мышление как болезнь, болезненный процесс. Далее он идентифицирует отсутствие мысли как…41 - Альтернативное мнение

Александр Леонидов

Александр Леонидов«Метафизическая неграмотность» и «окисление» понятий

Фото отсюда Когда Украина, а теперь и Белоруссия, на фоне нахально прущего турко-гитлеризма, подают нам примеры фундаментального разложения людей, вырождение внутреннего мира человека в бессмысленную и липкую беспозвоночную слизь – мы можем охать и ахать. Что, чаще всего, и делаем. Пытаясь убедить безумцев – что они враги цивилизации, человечества в целом, самих себя в частности,…56 - Альтернативное мнение

anlazz

anlazzМиф о «трагедии общин»

Изображение взято отсюда Прочитал про интересный эксперимент . А именно: в советское время в одной заводской столовой убрали кассиршу, поставив вместо нее поднос для денег. В том смысле, что каждый посетитель мог положить туда ту сумму, которую считал достойной платой за обед. Эта сумма могла быть равна реальной стоимости еды, могла быть больше, могла быть меньше, а…40 - Альтернативное мнение

Владимир Ступинский СНЖ

Владимир Ступинский СНЖДоводилось мне бывать в женском монастыре и общаться с его монашками…

Дзен запихнул на страницу рекламу. Женский монастырь в Крыму просит денег на возрождение. Какие мысли на сей счёт? Доводилось мне бывать в женском монастыре и общаться с его монашками. Большая часть – вполне адекватные, здоровые, трудоспособные люди. Некоторые даже в детородном возрасте. Что их заставило покинуть светскую жизнь и податься в полуподвальное уединение? Кого болезнь….32 - Альтернативное мнение

Эль Мюрид

Эль МюридКонструктивный вклад

Путин сегодня общался с Эрдоганом по поводу Карабахского конфликта. Ключевым в разговоре можно назвать фразу из официального релиза: «Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта», — добавляется в сообщении. Если это то, о чем можно подумать, то Эрдоган дожал ситуацию и может получить новый статус на переговорах, как…45 - Альтернативное мнение

Андрей Медведев

Андрей МедведевМир взялся за строительство новых империй

Карабахская война и участие в ней внешних сил – это явный признак того, что условное международное право, похоже, окончательно можно похоронить. Понятно, что процесс начался с развалом СССР (спасибо Михаил Сергеевич, зато у нас есть «Пицца Хат»), когда в мире осталась одна сверхдержава. Недаром неоконы были уверены совершенно искренне, что XXI век будет веком американского…43 - Альтернативное мнение

OVOD_NEXT СНЖ

OVOD_NEXT СНЖСтарость придёт к каждому

Фото отсюда Десяток лет назад уехал в Аргентину мой тёзка, прекрасный скульптор Саша Агафонов. Последний раз позвонил мне уже с борта самолёта, попрощался, сказал, что взял с собою воспоминанием о Родине две книжечки моих ранних стихов. И всё… Да, у него было много причин для отъезда. Он вообще был мастер на все руки, и работал…99 - Альтернативное мнение

soiz [1231402]

soiz [1231402]МАРШ СМЕРТИ

Загримированная погибель Я, конечно же, не специалист в области демографии, и хочу высказать свои мысли, которые, наверное, являются дилетантскими. Как уже не раз отмечал, при попытке завести разговор о демографической катастрофе в России, о стремительном вымирании нашего народа, обязательно найдутся те, кто заявляет, что никакой, дескать, катастрофы нет, а есть некая общемировая тенденция, вполне естественная…52 - Альтернативное мнение

Александр Леонидов

Александр ЛеонидовКОРНИ СОВРЕМЕННОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ: «ДОБЫТЧИКИ»

Повсюду, очаг за очагом, мир погружается в нестабильность и военную катастрофу. Все разговоры о мире заканчиваются войнами – снова и снова, то там, то здесь, лишаи и язвы насилий и геноцидов расползаются, разрастаются, люди убивают людей, народы убивают народы, новостные ленты пестрят сенсациями самого чёрного толка. Не успели осветить заваруху в одном месте – бац!…62 - Альтернативное мнение

Эль Мюрид

Эль МюридТе же грабли

Фото: источник Парламентские выборы в Киргизии перешли в беспорядки. Причина — недовольство сторонников оппозиционных партий их результатами, так как победителями стали партии провластной ориентации. Киргизия — очередной пример опасности механического переноса принципов западной демократии на иную, чуждую ей почву. «Один человек — один голос» ломает существующие веками балансы, особенно в обществах, обладающих жестко выстроенной родо-племенной,…45 - Альтернативное мнение

Надежда Волкова СНЖ

Надежда Волкова СНЖПочему Россия не Финляндия или Самый проклятый русский вопрос

Фото из открытых источников Не так давно Леонид Парфенов, талантливый журналист, телеведущий, документалист, общественный деятель изложил свое видение русского вопроса в заметке «Это огромная работа — стать снова русскими». Мне, естественно, стало интересно, каков посыл и, главное, почему мы по мнению автора сейчас «не русские». Поначалу я ничего не поняла, что хотел сказать Леонид Геннадьевич, у него…133 - Альтернативное мнение

Эль Мюрид

Эль МюридДружеские реплики

Эрдоган обычно резок в выражениях и не особо стесняется. Правда, резкие действия он предпринимает все-таки гораздо реже, чем говорит о них. Тем не менее, сегодня он крайне жестко проехался по Кремлю, хотя впрямую его не называл: «…Кризис, начавшийся с оккупации Крыма в Черном Море, может повториться в любой момент. Наиболее конкретным примером этого является ситуация…47 - Альтернативное мнение

Эль Мюрид

Эль МюридЗапрет

Путин получил правительству запретить вывоз необработанного леса из страны с 22 года. Понятно, что речь идет о китайских партнерах, которые как саранча выгрызают сибирскую тайгу. Достаточно взглянуть на Гугл-карты в районе Байкала, как можно увидеть снятые с космоса тысячи проплешин в тайге. Говорит ли это, что Путин вдруг из бункера увидел проблему и повелел ее…66 - Альтернативное мнение

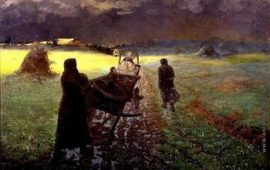

Надежда Волкова СНЖ

Надежда Волкова СНЖМы опять не готовы?

Фото: Апофеоз войны. В. Верещагин Государство разрушается изнутри, а внешние силы лишь завершают его поражение. (Лао Цзы) Уж такие времена нынче: достаточно бегло просмотреть заголовки новостей и только слепой не увидит часто повторяющегося слова «война». Гибридная война, санкционная война, война в Донбассе, третья мировая война, война в Карабахе… И все эти войны так или иначе сосредоточены вокруг России и это надо признать и осознать:…177 - Альтернативное мнение

sapojnik

sapojnikДело Дмитриева: так нельзя

Фото: источник Очередное дикое событие в бедовой РосФедерации – ответ суда высшей инстанции на апелляцию по делу известного «историка Дмитриева», обвиняемого в «сексуальных действиях развратного характера» (проще говоря, в педофилии) по отношению к своей падчерице. Ранее суд дал ему 3,5 года колонии, что вызвало волну всяких возмущений в соцсетях, причем с обеих сторон: противники негодовали…44

Лента новостей

- В Челябинской области стартовала программа по развозу врачей к пациентам на такси

- Новости экономики. 26.10.2020

- Байден назвал Россию главной угрозой для США

- Какие регионы Сибири стали лидерами по безработице. Почти четверть тувинцев без трудоустройства

- Возбуждено дело о «потере» 100 млн рублей при реконструкции в аэропорту Домодедово

- Цифропремьер Мишустин отменил СанПиНы, защищающие здоровье детей и ограничивающие применение электронных технологий

- Сотни семей с детьми на грани катастрофы: дольщики Барнаула попросили помощи у Кадырова

- Турция начала предъявлять России претензии на территориальную принадлежность Крыма

- Под Выборгом был убит отец бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова

- Источник сообщил о взрыве на танкере с нефтью в Керченском проливе