Госсобственность на вынос: Россия утрачивает контроль над своим имуществом

Разгромный доклад Счетной палаты о системных проблемах в управлении компаниями с государственным участием, опубликованный несколько дней назад, дает богатую пищу для размышлений о том, как функционируeт сегодняшний госсектор российской экономики. Выводы, к которым пришли авторы доклада, позволяют утверждать, что значительный ее сегмент, формально принадлежащий государству, фактически находится вне какого-либо контроля со стороны уполномоченных госструктур и, скорее всего, работает в частных интересах. Остановить эту малозаметную невооруженным взглядом приватизацию государства, по сути, невозможно без ликвидации той специфической модели взаимопроникновения власти и собственности, которая сложилась в стране.

«Мы очень плохо представляем себе, каким ресурсом сегодня владеем. Нам сегодня как воздух нужна большая инвентаризация страны», — заявлял в 2000 году, в преддверии своих первых президентских выборов, Владимир Путин. Как наглядно демонстрирует доклад Счетной палаты, спустя два десятилетия эта задача не только по-прежнему далека от решения, но и выглядит практически неподъемной для существующей системы управления госсобственностью и страной в целом.

Подобные расхождения устойчиво сохранялись на протяжении последних лет, хотя в динамике легко заметить сокращение количества подконтрольных государству предприятий — в 2017 году, например, количество ФГУПов варьировалось в диапазоне 1035−1 293 единицы, а количество АО — 1356−1416 штук. Однако, отмечают аудиторы Счетной палаты, эта тенденция не отражает успехи в процессе сокращения присутствия государства в экономике путем приватизации его активов — основного инструмента сокращения «поголовья» организаций с государственным участием. Сокращение количества ФГУП, говорится в докладе, в одах происходило не столько благодаря процедурам приватизации (их доля в уменьшении численности этих предприятий составила всего 18,3%), сколько в результате объединения предприятий (28,9%), их ликвидации в силу прекращения деятельности и банкротства (32,6%), а также ФГУПы преобразовывались в бюджетные и казенные учреждения (13%).

«Достоверный и полный учет ФГУП и АО с госучастием в настоящее время не ведется, — констатировали аудиторы. — Уполномоченные органы со стороны государства формально относятся к возложенным обязательствам по управлению ФГУП и АО и аудиту результатов их деятельности. Нет единых подходов к определению размера чистой прибыли и дивидендов, которые эти организации должны перечислять в федеральный бюджет. В результате это приводит к вариативности дивидендных выплат: в одах дивиденды крупнейших АО составляли от 1,7 до 190% их чистой прибыли».

Тем временем убыточные ФГУПы и АО давно превратились в источник извлечения рентных доходов для чиновников, занимающих в них «хлебные» места, что напоминает о фразе, которую свое время произнес российский экс-премьер Михаил Фрадков: «Работать в госкорпорации все равно что в правительстве — даже лучше, потому что взяток брать не надо, и так зарплата немереная». Намеки на это в достаточном количестве разбросаны по тексту доклада. Например, аудиторы выявили случаи, когда одни и те же лица являлись представителями государства в органах контроля и управления компаний (от 4 до 20 АО одновременно), при этом оценка эффективности их работы не проводилась, а для обязанность представлять сведения о полученных доходах и имуществе для большинства топ-менеджеров АО с госучастием не установлена. В целом счетная палата обнаружила нарушения при раскрытии информации о финансово-хозяйственной деятельности госпредприятий и отметила низкую эффективность их ревизионных комиссий и органов внутреннего контроля.

Из приведенных тезисов доклада Счетной палаты напрашиваются как минимум два серьезных вывода — частный и общий.

Частный вывод заключается в том, что все попытки последних лет эффективно наладить работу Федерального агентства по управлению госуимуществом (Росимущества), за которым закреплены права акционера от имени Российской Федерации в 90% государственных АО плюс управление рядом ФГУПов, оказались тщетными. Постоянная критика в адрес Росимущества вообще стала одной из устойчивых особенностей функционирования этого ведомства. Возглавлявшую Росимущество в одах Ольгу Дергунову много критиковали за волокиту с реализацией приватизационных планов правительства — например, в 2014 году поступления в бюджет от приватизации активов составили лишь 30 млрд рублей вместо запланированных 197 млрд рублей. Дошло даже до того, что тогдашний премьер Дмитрий Медведев объявил Дергуновой выговор, после чего она покинула свой пост и вернулась на свое прежнее место работы — в банк ВТБ.

«Росимущество недостаточно эффективно исполняет полномочия собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий, — отмечалось в заключении Счетной палаты в конце прошлого года. — Совокупная деятельность находящихся в его управлении ФГУП убыточна. За 2018 год они сгенерировали совокупный убыток 813 млн рублей. При этом за ними закреплен значительный имущественный комплекс из 3 165 объектов суммарной площадью порядка 3,3 млн кв. метров. Проверка выявила многочисленные нарушения и недостатки, допущенные ФГУП в ходе учета и оборота имущества. В частности, предприятия используют государственные земельные участки без оформления договоров аренды. В результате средства за их использование в федеральный бюджет не поступают».

Возможно, этот вердикт стал последней каплей в аппаратной борьбе за подведомственность Росимущества, которое прежде подчинялось Минэкономразвития. После январской отставки правительства Дмитрия Медведева, в рамках которой покинул свой пост и руководитель этого министерства Максим Орешкин, Росимущество перевели в подчинение Минфина РФ. Вадим Яковенко свою должность сохранил, однако резкая критика в адрес Росимущества со стороны Счетной палаты продолжилась. Помимо уже приведенных подробностей этой критики, в докладе контрольного ведомства говорится, что в управлении госсобственностью не установлено единых принципов ведомственного закрепления ФГУП и АО. Например, Росимущество фактически управляет так называемыми ФГУП «без ведомственной принадлежности», но не отражает информацию о таких предприятиях в бюджетной отчетности о финансовых вложениях.

При этом по ФГУПам, подчиненным Росимуществу (а также Минобрнауки РФ), отмечается наибольшая задолженность по перечислению в федеральный бюджет части чистой прибыли. В целом с начала 2017 года эта задолженность выросла в 3,7 раза, с 192,5 млн до 718,2 млн рублей. Это, отмечают аудиторы Счетной палаты, свидетельствует о снижении качества администрирования данных доходов, причем в отношении ФГУП органы госвласти формально подходят к определению доли их чистой прибыли для перечисления в бюджет, устанавливая ее в пределах минимального норматива, в ряде случаев — при отсутствии оснований. Столь же «эффективно» происходит управление акционерными обществами с госучастием: по данным Счетной палаты, Росимущество не располагает сведениями о результатах финансово-хозяйственной деятельности 606 АО (почти 62% от их общего числа), и отсутствие такой информации создает риски принятия необоснованных управленческих решений в области корпоративного управления.

Между тем за вывесками ГУПов, которые чаще всего практически ничего не скажет простому смертному, могут скрываться совершенно реальные активы, причем работающие не на государство, а в частных интересах тех, кто этими активами поставлен управлять. Приведем еще один любопытный фрагмент из доклада Счетной палаты:

«В составе имущественного комплекса 366 ФГУП, включая предприятия без ведомственной принадлежности, закреплено в общей сложности 66,3 тысячи объектов федерального недвижимого имущества площадью более 386,8 млн кв. м. При этом, по данным федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), из 63,1 тысячи объектов регистрация прав собственности РФ осуществлена в отношении 83,9% объектов, регистрация права хозяйственного ведения — 83,7%, учтено в реестре федерального имущества — 91%… Отсутствие надлежащего учета и регистрации прав в ряде случаев становилось препятствием в проведении приватизации предприятий… В составе имущественного комплекса ФГУП присутствует значительное количество непрофильных объектов, в том числе имеющих рекреационное и санаторно-курортное назначение… Земельные участки зачастую используются предприятиями без оформления арендных отношений, что не обеспечивает поступление арендной платы в доход федерального бюджета. Так, в соответствии с предоставленными 35 ФОИВ данными 4 895 земельных участков общей площадью 37,8 тыс. га используются предприятиями при отсутствии оформленных прав, а 1 567 участков общей площадью 187,0 тыс. га — на праве постоянного (бессрочного) пользования… По сведениям 5 ФОИВ, в безвозмездном пользовании третьих лиц находились 755 объектов федерального недвижимого имущества. Аналогичные факты установлены и в отношении имущества предприятий, подведомственных Росимуществу».

Подобных сюжетов можно привести еще множество, и в целом они приводят к главному общему выводу, который хорошо вычитывается в подтексте доклада Счетной палаты: компании, формально принадлежащие государству, давно стали заповедником системной коррупции, эффективно бороться с которой государство, похоже, неспособно. Но и последовательная приватизация этих структур, как показала практика, едва ли осуществима, а если она все-таки ускорится, то нет никаких гарантий того, что активы не попадут в руки тех же чиновников, которые управляют ими сейчас.

В сущности, государство оказалось в данном случае заложником своей же экономической политики. Наличие компаний с государственным участием, масштабы и направленность их деятельности в той или иной стране — это, прежде всего, следствие понимания провалов рынка и возможностей их компенсации через прямое участие государства в экономике, а также использования госсектора для решения задач стратегического развития, напоминает в своем комментарии к докладу Счетной палаты директор по экономической политике НИУ ВШЭ Юрий Симачев. В России тренд на все большее огосударствление экономики начался после финансово-экономического кризиса 2008−2009 года, когда многие отрасли и предприятия пришлось спасать за счет бюджета. Однако своевременно выйти из этой колеи определенно не удалось, а чрезмерное и грубое участие государства в экономике, напоминает Симачев, может порождать, в свою очередь, уже провалы государства — коррупцию, конъюнктурность решений, замещение частных средств государственными.

В конечном итоге речь идет о ползучей приватизации государства, которая в условиях сокращения «кормовой базы» в связи с падением нефтегазовых доходов бюджета может лишь ускориться. Кстати, нечто подобное в условиях обвала цен на нефть уже происходило во второй половине 1980-х годов в СССР, когда формально социалистическую собственность начала стремительно приватизировать номенклатура. Но из этого фатального для советской истории эпизода, похоже, так и не были извлечены должные уроки о том, к чему приводит совпадение до степени неразличимости власти и собственности.

- Политика

С.С.Сулакшин Самое интересное

С.С.Сулакшин Самое интересноеПодпиши петицию: С.Сулакшин: «Президент Путин, дай России шанс развиваться, уйди в добровольную отставку!»

Степан Сулакшин создал(а) эту петицию, адресованную Путин, Народ России Устройство всех сфер жизни страны, политический режим в стране, его практики управления государством и результаты губительны для России и ее народа. За 20 лет путинизма все стало предельно ясно и безнадежно. Народ вымирает, падает рождаемость и растет смертность. Лучшая часть населения эмигрирует. Экономика деградирует в сырьевую…4 493 - Политика

Русранд Сулакшин С.С.

Русранд Сулакшин С.С.Антироссийский проект путинизма: реконструкция, идеологические и фактические характеристики

Занимаемся мы в университете оппозиции не пропагандой, не агитацией (что только в какой-то мере так, но главная цель не в этом). Занимаемся мы тем, что убеждаем друг друга и помогаем понять, что слово «оппозиция» — слово ответственное и оно отличается от слов: «балаган», «развлекуха», «подставуха», «суррогат», самопиар и «политическая порнография». Мы делаем совершенно иную заявку и последовательно помогаем строить в стране настоящую политическую оппозицию. Правящий режим и правящая группировка в нашей стране, как известно, получила…1 162 - Экономика

Русранд Самое интересное Степан Степанович Сулакшин

Русранд Самое интересное Степан Степанович СулакшинПутинизм и кризис России

Россия вновь наступает на те же грабли. Годы назад, выдвинув математическую модель мирового финансового кризиса, наша научная политическая группировка предупреждала руководство страны, что оно создает модель экономики и государства несуверенного типа, уязвимые для внешнего агрессивного воздействия. Обстоятельный доклад на эту тему в феврале 2009 году — по кризису одов — был подготовлен для Совета Безопасности Российской Федерации, в котором тогда, совместно с его секретарем Николаем…1 521 - Политика

Сулакшин С.С.

Сулакшин С.С.Вступай в борьбу за власть

Уважаемый соотечественник! Благодарим вас за возможную решимость присоединиться к организационно-политическому строительству объединения настоящей общенародной оппозиции Путину и путинизму в рамках организационной инфраструктуры Партии Нового Типа. Наш отличительный принцип состоит в том, что мы не только разоблачаем губительный характер путинизма, но дали профессиональную диагностику способов и причин деградации страны и народа. В ее основе научные методы, модели и методология. Мы не только критикуем путинизм, но мы делаем настоящее профессиональное, конкретное содержательное предложение — что и как…864 - Политика

Русранд

РусрандРоссии нужна другая Конституция!

Конституция — это основной закон страны. Существуют Конституции двух типов — первый, к которому относится ельцинско-путинская Конституция, устанавливает право, порядок и институты государственности. В Конституции иного типа кроме права, порядка и институтов задаются основы жизнеустройства во всех сферах жизни. Задаются социальная, экономическая, политическая, гуманитарная модель страны. Новая Конституция команды Сулакшина — именно такого, второго типа. Каким в Конституции будет задано жизнеустройство, — такой жизнь в стране и будет. Если…336 - Политика

Русранд Самое интересное Степан Степанович Сулакшин

Русранд Самое интересное Степан Степанович СулакшинПутинизм должен исчезнуть! Вызовы оппозиции гибельному курсу России

Автор и его товарищи много усилий приложили для мобилизации в стране реальной политической оппозиции путинизму, но задача создания профессиональной оппозиции, способной взять на себя ответственность за страну, дело трудное, объемное и длительное. Ее решение только еще предстоит. Поэтому мы открыли Университет оппозиции. Это цикл публичных занятий, объединяющей темой которого является политический проект реальной оппозиции, ее политическая Программа. Простой на первый взгляд вопрос — да чего там, за вечер…380 - Общество

Русранд Самое интересное Степан Степанович Сулакшин

Русранд Самое интересное Степан Степанович СулакшинСемь «П». Программа: платформа, проблемная повестка, проект, план, прогноз

Центральная и сквозная тема наших занятий в Университете оппозиции — разбор политической программы — что это такое? Многим кажется, что политическая оппозиция, её роль, миссия и активная повестка демонстрируется в нашей стране, например, Левым фронтом Сергея Удальцова, активно организующего уличные акции; КПРФ с их митингами; был период, когда Навальный со своим политическим проектом будоражил страну множеством митингов по стране и несогласованными, и рискованными митингами в центре Москвы. То есть…147 - Политика

Самое интересное Сулакшин С.С.

Самое интересное Сулакшин С.С.Отчёт о дистантном «расследовании» авиакатастрофы А321

Минуло пять лет со дня гибели российского самолета и 224 ни в чем не повинных людей. Пять лет назад, сразу же как только сообщение об исчезновении самолета появилось в СМИ, еще до официально сообщенной версии, специальным методом было проведено нижеописанное исследование. В отчете представлены некоторые материалы авиакатастрофы воздушного судна Airbus A321-200 (бортовой номер 4CA9BF) авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс 7K9268 Шарм‑эль‑Шейх-Санкт‑Петербург и потерпевшего крушение на Синайском полуострове 31.10.2015. Расследование проводилось методом…152

- Экономика

Редакция "Народного Журналиста"

Редакция "Народного Журналиста"Для кабмина это непосильный мозговой челлендж

Программа полной газификации страны может быть треском провалена, потому что с момента, как на этом поприще подвинули «Газпром», стало совершенно непонятно, откуда брать бабло на весь этот банкет. Не хватает всего-то… 1 триллиона рублей. Чтобы найти источник финансирования, у Минэнерго остался месяц, программа должна быть представлена под очи президента к новому году. Уже обсуждались…34 - Экономика

mos.news

mos.newsКто подставил «Аленку»? Знаменитый российский бренд стал в Европе нон грата

Международные санкции давно стали частью российской реальности. И вот, похоже, угроза нависла над целым сектором отечественной пищевой промышленности – над кондитерскими предприятиями. Европа обеспокоена запредельным содержанием канцерогенов в изделиях наших компаний и всерьез рассматривает вопрос блокировки ее импорта Противоречия обусловлены различиями в стандартах: законодательство ЕС гораздо более требовательно к содержанию вредоносных веществ в пищевой продукции….42 - Экономика

Анастасия Степанова

Анастасия СтепановаСудьба старейшего кабельного завода России: банкротить нельзя сохранить

Завод «Севкабель» Sevkab.ru Что на самом деле происходит на заводе, который работает в России с 1879 года. Сегодня, 24 ноября 2020 года, в арбитраже Санкт-Петербурга начнут рассматривать банкротный иск к ООО «Производственная компания «Севкабель». На повестке судьба более 500 работников старейшего кабельного завода России, ведущего свою историю с 1879 года. ИА REGNUM попыталось проанализировать ситуацию вокруг предприятия. Из…35 - Экономика

Михаил Кунцев

Михаил КунцевДолг планеты. Кому?!

Фото отсюда Мировой долг к концу года может достичь $277 трлн К концу 2020 года объем мирового долга достигнет $277 трлн, или 365% глобального ВВП, на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщается в обзоре вашингтонского Institute of International Finance. Экономические последствия пандемии привели к увеличению мирового долга на $15 трлн с конца прошлого года. Это…123 - Экономика

Константин Джултаев

Константин ДжултаевРегионы выстроились в очередь на банкротство

Госсовет запоздал с инициативой об отмене максимальных планок дефицита и госдолга при формировании региональных бюджетов. Субъекты РФ уже сегодня массово нарушают запреты, содержащиеся в Бюджетном кодексе. В ближайшие три года их кредитная нагрузка вырастет в разы, на этом фоне президент призвал не допустить массового обращения регионов за кредитами в банки. «Октагон» изучил проекты бюджетов субъектов…19.11.2020 7:41 46 - Экономика

По сообщениям информационных агентств

По сообщениям информационных агентствРазорвать трубу: любой ценой…

Фото отсюда Объявивший себя новоизбранным президентом США Джо Байден хочет навсегда остановить российский проект «Северный поток — 2», пишет в понедельник, 16 ноября, крупнейшее немецкое ежедневное издание Bild. «Джо Байден в следующие несколько месяцев снова ужесточит бразды правления, чтобы остановить престижный проект Кремля», — говорится в статье. Издание напоминает, что в Сенате США уже согласовали…85 - Экономика

finanz.ru

finanz.ruПравительство на 500 млрд рублей увеличило расходы на силовиков и чиновников на фоне пандемии

Правительство России продолжает увеличивать расходы на содержание военной машины, а также силового и бюрократического аппарата, несмотря на вызванный коронавирусом кризис здравоохранения и дефицит бюджета размером 4,5 триллиона рублей. Финансирование армии, закупок оружия, правоохранительных органов и органов государственной власти за 10 месяцев 2020 года было увеличено почти на 500 млрд рублей, следует из оперативных данных Минфина…138 - Экономика

Андрей Маленький

Андрей МаленькийПочему по обеспечению лекарствами мы позади планеты всей?

Фармацевтика России Иван Шилов © ИА REGNUM Что еще есть у них и чего у нас нет, а надо бы? Чудны дела твои, господи. В одном правительственном сегменте (первый вице-премьер А. Белоусов, министр Д. Мантуров) никак не научатся планировать и управлять фармотраслью и под видом оптимизации просто обрезают расходы на госпрограмму «Развитие фармацевтической и медицинской…138 - Экономика

vesma.today

vesma.todayВ октябре россияне стали тратить больше чем зарабатывать. И еще брать кредиты

Опросы и статистика последних нескольких месяцев говорят о том, что доходы россиян падают. При этом расходы россиян в октябре выросли, пишет издание «News.ru». Снижение реальных доходов населения наблюдается с 2014 года. Однако если эти шесть лет показатель скорее балансировал где-то около нуля, то во втором квартале 2020 года просто рухнул — сразу на 8% (год к году), что…59 - Экономика

Михаил Белый

Михаил БелыйФНС запуталась в роскоши

Тысячи автомобилистов по всей стране в эти дни получили уведомления с повышенным транспортным налогом. Собственники узнали, что, оказывается, владеют машинами стоимостью свыше 3 млн рублей. В действительности они покупали свои автомобили по более низкой цене. Выяснилось, что налоговики принимают во внимание «среднюю стоимость», что позволяет применить повышенный коэффициент в отношении куда большего числа автовладельцев. Эксперты…15.11.2020 6:45 109 - Экономика

Сулакшин С.С.

Сулакшин С.С.Можно ли прожить на прожиточный минимум?

ВОПРОС: Как Вы считаете, нормальная ли в России величина прожиточного минимума? Будет ли такое понятие в новой России, если будет, то что оно будет в себя включать? СУЛАКШИН С.С.: Странный это показатель, как и само словосочетание. По смыслу прожиточный минимум должен удовлетворять требованию возможности прожить на эту сумму. Из чего должна состоять эта сумма? Из физиологических потребностей человека и социальных обременений. Скажем, в продуктовой корзине питания должно быть определенное число…213 - Экономика

Игорь Наумов

Игорь НаумовОтрицательные характеристики: уйдут ли в минус цены на нефть

©Shutterstock/ Fotodom Со 2 ноября на Московской бирже стала возможна торговля фьючерсами на нефть марки Brent по отрицательным ценам. Четырьмя месяцами ранее аналогичное решение было принято по контрактам на газ и нефть Light Sweet Crude Oil. Изменения правил игры потребовались после того, как 20 апреля цена на американскую нефть WTI на Нью-Йоркской бирже ушла в…76 - Экономика

Вера Зелендинова

Вера Зелендинова«Глубинное государство» Германа Грефа

Ребрендинг Сбербанка и превращение его в Сбер – закономерный результат расширения поля бизнес-интересов (цифровая экосистема и многое другое) Германа Грефа. Гораздо более интересный вопрос – с какой целью создаётся многофункциональная империя Сбера и в чьих интересах будет использован её огромный ресурс. Вопрос только в бизнесе? Или в чём-то большем? На этот счёт есть два прямо противоположных…10.11.2020 6:37 119 - Экономика

Буркина Фасо

Буркина Фасо80% построенных у нас автомобилей имеют импортные двигатели

Фото отсюда Продолжаю разговор о «самостоятельности» нашего автопрома. Сперва определимся с терминами. Что такое НАШ автопром? Или хотя-бы национальный? Это важнейшая отрасль, которая обеспечивает миллионы рабочих мест во всей экономике. И не только в самом автопроме, но и в смежных отраслях. Например, в той же химической или резинотехнической промышленности. В станкостроении и производстве подшипников, а…64 - Экономика

Буркина Фасо

Буркина ФасоНе все, что «сделано у нас», реально сделано

Фото отсюда Меня часто обвиняют в очернении действительности. Хотя я всего лишь стараюсь показать реальное положение дел, которое зачастую сильно отличается от пропагандистских агиток официальных СМИ и ресурсов типа «Сделано у нас». Источник фото: сайт Кремлин.ру Реальность же такова, что официально сделанное у нас, оказывается собранным у нас из импортных комплектующих. То есть охранители показывают…76 - Экономика

Александр Лежава

Александр ЛежаваСнова об инфляции

Фото отсюда Начался ноябрь, и Банк России в очередной раз опубликовал данные по изменению денежной массы М2, проще говоря по инфляции на 01.10.2020. Не по тем мифическим 3 или 4 процентам, а по реальной инфляции, в которой всем нам приходится жить. В текущем году инфляция и ее рост становятся своего рода постоянными темами на страницах…8.11.2020 6:35 83 - Экономика

Юлия Макарова

Юлия МакароваПредложить свинью: почему Россия вывозит столько мяса за границу

©Shutterstock/ Fotodom Российские производители мяса бьют экспортные рекорды – поставки за рубеж увеличились почти на 80%. Но если свининой и птицей внутренний рынок насыщен, то говядины в стране не так много. И экспорт по этому виду продукции растет намного быстрее, чем возможности производителей. Китайский прирост По данным Минсельхоза, за первые 9 месяцев 2020-го Россия отправила…77 - Экономика

EADaily Александр Купцикевич

EADaily Александр КупцикевичЭксперт: Ситуация по нефти складывается крайне неблагоприятно

Иллюстрация: yandex.net 2 ноября, стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижалась на 3,48% — до $ 36,62 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 3,82%, до $ 34,77 за баррель. Средняя стоимость нефти марки Urals, по данным Минфина РФ, в октябре упала в 1,4 раза в годовом выражении — до $ 40,53 за баррель. О своих прогнозах по поводу перспектив нефтяного рынка EADaily рассказал аналитик инвестиционной компании FxPro Александр Купцикевич….63 - Экономика

Редакция "Народного Журналиста"

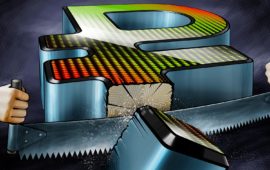

Редакция "Народного Журналиста"Меньше знаешь – крепче спишь и охотнее голосуешь за «обнуление»

Меньше знаешь – крепче спишь и охотнее голосуешь за «обнуление». Примерно это попытался сказать прессек наш Дмитрий Песков, заявив, что россиянам незачем отслеживать динамику курса рубля. Вчера доллар превысил отметку 80 рублей, а евро вышел за 94 рублей, обновив рекорд декабря 2014 года. Но зачем вам эта суета сует, дорогие граждане? Зарплату получаете в рублях,…79 - Экономика

Михаил Кунцев

Михаил КунцевЗерно безумия (цены на зерно)

Фото отсюда Такое ощущение, что сумасшедший дом захватил полную монополию в области СМИ во всем мире. Причём не только в сообщениях о войнах, что ещё было бы понятно, а даже в тихих и мирных хозяйственных новостях. «Рекордный урожай может привести к увеличению цен» — это как?! Планируется собрать на 7,5 миллионов тонн больше, чем в…81 - Экономика

Тамара Карамазова

Тамара КарамазоваВ какую сумму обошлась отмена накопительной пенсии

Пожалуй, в России нет ничего более постоянного, чем временное. И вот уже очередной раунд «временной заморозки» накопительной части пенсий проходит в Госдуме как «технический» законопроект – его принимают без всякого обсуждения. Ну, надо так надо, заморозим. По расчётам «Октагона», эта временная мера – 10 лет без накопительной пенсии – вытащила из кармана каждого россиянина примерно…67 - Экономика

Михаил Кунцев

Михаил КунцевВеликая Депрессия и её «прорицатели»

Фото отсюда «Счетная палата РФ предрекла мировой экономике сильнейший спад за 80 лет». В этом сообщении СМИ всё мило: и слово «предрекла», возвращающее нас в античность с её прорицателями, и сроки (почти столетие), и неизбежность крушения рыночных надежд, понятная всем вменяемым людям, и стоящее за конструкцией фразы бессилие лже-экономистов во главе с Кудриным. «Спад, так…60 - Экономика

Александр Воинков

Александр ВоинковПервое прошёл. Госдума проголосовала за бюджет

Сегодня депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект федерального бюджета на предстоящие три года. Несмотря на торг вокруг бюджета, пока доминирует подход Правительства. Снижение поступлений налогов из-за коронавирусного кризиса в трёхлетнем периоде компенсирует повышение ставок по платежам для сырьевого сектора. Доходы направят на социальную сферу и достижение национальных целей развития, которые сформулировал президент РФ Владимир Путин….47 - Экономика

kapital-rus.ru

kapital-rus.ruРоссия станет Туркменией по доходам граждан через 5 лет

Экономические «успехи» России даже во время пандемии, когда все страны падают одновременно, не перестают удивлять. Так, по итогам 2020 года Россия займет непочетное 68-е место по ВВП на душу населения, прогнозирует Международный валютный фонд. А через пять лет, по расчетам экспертов, уровень жизни в России приблизится к показателям Туркмении, хотя сейчас российские граждане богаче жителей…62 - Экономика

Вазген Авагян

Вазген АвагянПроизводители сегодня – это армии в бою…

Что происходит с человечеством ОБЪЕКТИВНО? А вот что: производительность оборудования растёт чудовищными темпами, количество персонала, нужного этому оборудованию, сокращается. Соответственно, происходит деление территории на закрытые зоны возрастающего процветания и обширные пространства экономической нецелесообразности с «ненужными», «лишними» людьми. Людей, которые реально нужны, реально себя окупают по итогам производственной деятельности – всё меньше и меньше. Производят-то они…189 - Экономика

Русранд Степан Степанович Сулакшин

Русранд Степан Степанович СулакшинГосударственно-частное партнерство по Программе Сулакшина

Как будут организованы взаимоотношения между частными и государственными промышленными предприятиями, чтобы они не вытесняли друг друга? В макромодели страны и её экономики есть несколько очень важных соотношений. Одно из них — это доли государственной и частной собственности в ВВП. И здесь нет места ни левой, ни правой догматике — это многомерные задачи на оптимизацию (не путать с медведевско-путинской оптимизацией) в многофакторном пространстве путем выбора значений для получения максимума успешности страны. В балансе государственной и частной…95 - Экономика

Тамара Карамазова

Тамара КарамазоваЦентробанк меняет дерево на цифру

Российский Центробанк может реализовать ещё один коммерческий проект – выпуск цифрового рубля. Хотя для потребителей цифровой рубль ничем не будет отличаться от привычного деревянного – регулятор обещает расцвет инноваций и новых технологий. «Если процесс невозможно остановить, его нужно возглавить» – похоже, этим принципом руководствовался наш Центробанк, составляя доклад «Цифровой рубль». Презентация красиво свёрстана и изобилует…42 - Экономика

Редакция "Народного Журналиста"

Редакция "Народного Журналиста"Ситуация на рынке труда остается сложной

Путин очень увлеченно рассказывал Мишустину, Силуанову, Набиуллиной и остальным о том, что ситуация на рынке труда остается сложной. Аж заслушались. Причем нам казалось, что это министры должны про это говорить президенту, а не наоборот, но получилось так, как получилось. «Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. В сентябре, как вы знаете, безработица составила 6,3%. По…57 - Экономика

Канал «Аксиома»

Канал «Аксиома»Предприниматели не поверили власти и распродают свой бизнес

Аналитический обзор новостных событий в России и мире с профессором Степаном Сулакшиным. Итоги недели в понедельник, 20:00 МСК на канале «Центр Сулакшина». Смотрите актуальные события в мире, России, нашей жизни. Не пропаганда. Правда, раздумья, честная критика, прогноз. Патриотизм и интересы. Интересы большинства народа, нашей страны, всей доброй и человечной части мира. #ПрограммаСулакшина #ТакЖитьНельзя #СпастиРоссию #ПереустроитьРоссию61 - Экономика

kajaleksei

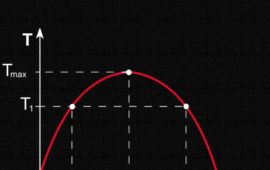

kajalekseiКривая, которая не вывезет

Уже писал как-то на эту тему, решил немного напомнить очевидность. Я думаю, что все уже давно поняли, что наша власть обанкротилась практически по всем направлениям своей деятельности. Сложно найти области и сферы, где бы ей удалось добиться хотя бы иллюзии успеха, кругом одни провалы и катастрофы… Но это отдельная большая тема. А суть нашей нынешней…58

- Экономика

Олег Поляков

Олег ПоляковКоронавирус постсоветского хозяйства: экономические чудеса отменяются

Иллюстрация: migranturus.com Коронавирусный кризис, вторая волна которого накрывает мировую экономику, способен резко отбросить назад развитие многих стран постсоветского пространства, не имеющих достаточно ресурсов для поддержки своих экономик и социальной сферы. В зоне особых рисков в связи с необходимостью срочно наращивать государственные расходы оказались в первую очередь небольшие по размерам экономики бывшие республики СССР — Армения, Киргизия, Таджикистан, Молдавия, которые за последние месяцы оказались в еще…103 - Общество

Олег Поляков

Олег ПоляковНе заплатишь — не поедешь: россиян ждет сомнительная транспортная сделка

Иллюстрация: topdialog.ru Очередная благая инициатива российского правительства — сделать, спустя полтора десятилетия, бесплатный проезд в общественном транспорте, одновременно значительно расширив сеть платных дорог, — выглядит, прежде всего, ненавязчивым поводом для новых поборов с автомобилистов. Но проблема не только в том, что отмена платы за проезд в общественном транспорте обещана к 2035 году, а платить за использование дорог приходится уже сейчас, а в будущем, похоже, платных дорог станет гораздо больше….65 - ЭкономикаОлег Поляков

Госсобственность на вынос: Россия утрачивает контроль над своим имуществом

Алексей Кудрин напомнил о призыве к инвентаризации страны, прозвучавшем из уст Владимира Путина 20 лет назад. Иллюстрация: yandex.net Разгромный доклад Счетной палаты о системных проблемах в управлении компаниями с государственным участием, опубликованный несколько дней назад, дает богатую пищу для размышлений о том, как функционируeт сегодняшний госсектор российской экономики. Выводы, к которым пришли авторы доклада, позволяют утверждать, что значительный ее сегмент, формально принадлежащий государству, фактически…9.09.2020 8:28 62 - Лента новостей

Олег Поляков

Олег Поляков«Экосистема» цифровой монополии: аппетиты Сбербанка вышли из-под контроля

Деятельность Германа Грефа во главе Сбербанка далеко превосходит регуляторные возможности Банка России. Иллюстрация: aurora.network Обеспечив для себя доминирование на российском рынке финансовых услуг, Сбербанк принялся активно поглощать ведущие компании Рунета — в поле его интересов уже оказались такие платформы, как «Яндекс», Rambler, Mail.ru, «2ГИС» и другие, а также десятки аффилированных с ними структур. Очевидно, что расширение того, что Сбербанк называет модным…27.07.2020 8:12 69 - Общество

Олег Поляков

Олег ПоляковТехнологии большого лобби: в России грядет очередная «битва за инновации»

Иллюстрация: mtdata.ru Недавнее заявление Владимира Путина о том, что залогом сохранения России как отдельной цивилизации должно стать приоритетное развитие высоких технологий, неизбежно спровоцирует новую подковерную борьбу лоббистских кланов за освоение бюджетов на «прорывные инновации». Первым о готовности поучаствовать в этом предсказуемо заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс, чью свежую порцию рассуждений о необходимости для России «слезть с нефтяной иглы» сразу же после путинского выступления опубликовал журнал Forbes….100 - Расследования

Олег Поляков

Олег Поляков«Дочки», «внучки» и соседи: казанские схемы на стройке Восточного

Президент Татарстана Рустам Минниханов (слева) и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Иллюстрация: e-news.pro Первые появившиеся подробности о новых нарушениях при строительстве космодрома Восточный, связанные с деятельностью компаний, близких к его нынешнему подрядчику ПСО «Казань», выдают привычный стиль работы этой скандальной организации с использованием широкого круга родственных юридических лиц. Но если на предыдущих «стройках века» на схемы, используемые ПСО «Казань», обычно закрывали глаза, то на Восточном подобный…199

Лента новостей

- РКК «Энергия» ждет резкого роста числа поломок на МКС после 2025 года

- Исследование показало, что в большинстве городов РФ не строят жилье

- Новости экономики. 26.11.2020

- Свалку ртутных отходов обнаружили недалеко от Байкала. Чиновники отказались ее убирать

- Вероятность прорыва амерканского корабля «Дональд Кук» в Керченский пролив достигла максимума

- В Курской области медиков заставляют вернуть в казну полученные ковид-надбавки

- В Саратовской области журналисты нашли три тысячи «избыточных смертей»

- Россия экспортирует гречку с пестицидами

- Разные новости 25.11.2020

- Новости экономики. 25.11.2020